災害はいつ、どこで起こるかわかりません。自宅にいるときだけではなく、外出先で被災する可能性も十分に考えられます。大阪府北部地震を経験した防災士・整理収納アドバイザーの藤田実沙さんは、通勤中の夫が電車に閉じ込められたり、自宅マンションのエレベーターが緊急停止したりした体験から、外出先での備えの重要性を痛感したそう。以来、“いざという時”の備えとして、外出時は「防災ポーチ」を持ち歩いています。防災ポーチは、災害時はもちろんのこと、新幹線の立ち往生や高速道路の渋滞といった非常時の備えにも◎。今回は藤田さんが実践する、外出時の災害に備える防災ポーチの作り方をご紹介します。

******

防災士・整理収納アドバイザーの藤田実沙さん

自宅以外の場所で被災するリスクを痛感!

わたしが備えについて考えることになったきっかけは、2018年の大阪府北部地震でした。発生時刻は朝7時58分。最大震度6弱という大きな揺れで、マンションのエレベーターは緊急停止しました。発生時刻があと3分早かったら、学校に向かう小学生の子どもたちがエレベーターに閉じ込められていたと思います。想像しただけで胃のあたりがぎゅうっとなる事態です。

その頃、夫は通勤のため電車に乗っていました。地震で緊急停止した電車は、安全確認ができるまで動き出すことができず、車内で待機することに。ようやく車外へ出られたのは数時間後、緊急停止した場所の最寄り駅で降ろされ、目的の駅までひと駅分歩いたそうです。

「災害の備え」といえば、自宅に防災リュックを準備しておくことを思い浮かべる方が多いかもしれません。それももちろん正解です。しかし、家にいなければその防災リュックを使うことはできないんですよね。災害時、家族全員がそろって家にいるとは限りません。自分をはじめ、夫や子ども達が外出中に別々の場所で被災したら、何が必要でどんなことに困るのか――。「自宅以外の場所で被災した時のこと」を、平時にしっかりと考え、準備しておく必要があると思いました。

大きな地震が起こると、電車が動かず、自宅まで長距離を歩いて帰ることになるかもしれません。車で移動している人は、車内で一夜を過ごすことになるかもしれません。電車やエレベーターが動かず、中に閉じ込められるかもしれません。そんな“いざという時”に役立つのが、「防災ポーチ」です。何を持っていれば助けになるのか?どんなものがあれば安心できるのか?想像しながら、防災ポーチの中身を考えていきましょう。

防災ポーチは「日頃から持ち歩く備え」

防災ポーチとは、「日頃から持ち歩く備え」です。自宅または避難所で数日過ごすことを想定した防災リュックとは違い、通勤時や外出時にさっとバッグに入れられる程度の「最低限の備え」になります。そのため、「できるだけ軽く」「持ち歩くことが負担にならない」ことが大切なポイント。わたしの場合は300グラム前後を目安にしています。

防災ポーチは持ち歩くことを前提に、コンパクトかつ軽量に!

防災ポーチに入れておきたい基本アイテム

ここからは、防災ポーチに入れるおすすめの基本アイテムをご紹介します。重さを考えてアイテムを厳選する必要がありますが、「もし電車やエレベーターの中に3時間閉じ込められたら?」など、具体的なシーンを想定すると、自分にとって必要なものが見えてきます。まずは、私が防災士の観点から選んだ「基本アイテム」を参考にして、ご自身の防災ポーチを作ってみてください。

防災ポーチには、本当に必要なアイテムだけを厳選して入れよう

防災ポーチの基本アイテム

【1】非常用トイレ

大きめの袋の中に吸収シートがセットされている非常用トイレは、そのまま洋式トイレやバケツ、ゴミ箱、段ボールなどに被せて使用することができます。凝固剤を別で用意する必要がなく、使用後は空気を抜いて袋の口を縛るだけでいいので、衛生的で扱いがラク。

【2】防臭袋

汚れたものや濡れたものを入れられる袋があると安心です。普通のゴミ袋や買い物袋でも良いですが、防臭機能のある袋を入れておけば汚物の処理にも重宝します。

【3】アルミシート

軽量でコンパクトなアルミシートは、簡易保温シートになります。シートを広げると大人の体をすっぽり覆えるサイズなので、緊急時のトイレや着替えの目隠しにも使えます。雨よけ、風よけ、敷物代わりにも使える、多用途な便利グッズです。

アルミシートの使用イメージ(perisuta / PIXTA)

【4】ホイッスル

ホイッスルは助けを呼びたいときに役立ちます。大声を出すのは体力の消耗になりますし、声はそのうち枯れてしまうので、小さな力で音を出せるホイッスルがあると安心。

【5】ライト

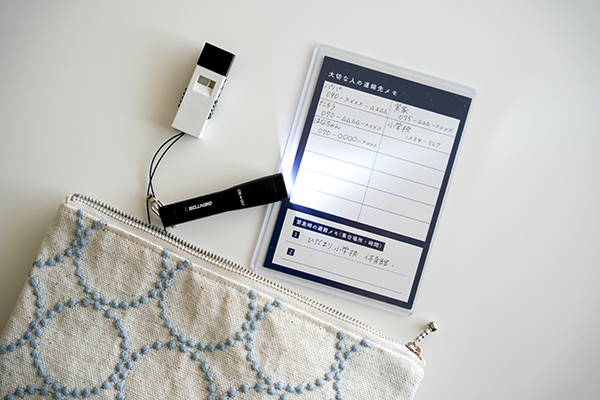

充電ができない状況ではスマホの電池は貴重なので、スマホのライトに頼らずに明かりを確保したいところ。乾電池式のミニLEDライトなら軽くてコンパクト。手元や足元をしっかり照らしてくれますし、居場所を知らせたい時にも役立ちます。

【6】ウェットシート

災害時に手が洗えない状況になることを想定して、アルコール消毒ができるウェットシートも入れておきましょう。健康管理と衛生管理を自分でできるように準備しておくことも、立派な防災です。

【7】連絡先一覧表

もし、災害時にスマホを失くしたり、電池が切れてしまったりしたら、大切な人に連絡することはできますか?家族や友人など、大切な人の連絡先を書いたメモも忘れずに。

ホイッスルやライトは100円ショップでも入手可能。家族や友人の連絡先はメモに残しておくと安心

【8】現金(小銭)

キャッシュレス決済ができるお店が増えたこともあり、普段は現金をあまり持ち歩かない方もいると思います。しかし、停電時は現金しか使えなくなることを考えると、少しの現金は常に持っておきたいところ。お札だけではなく、10円などの小銭も入れておきましょう。スマホが使えない状態でも、小銭があれば公衆電話が使えます。家や職場の近くにある公衆電話の場所も、平時の内に確認しておきましょう。

【9】常備薬・絆創膏など

常備薬や絆創膏があれば、急な体調不良やちょっとした怪我にも対応できます。

【10】コンタクトレンズやメガネなど、体の一部になるもの

視覚を補うコンタクトレンズなど、他の誰かのものでは代用ができないアイテムは、必ず防災ポーチに入れておきましょう。

【11】生理用品

女性の場合は、生理用品もあると安心。下着を洗えない状況の場合は、生理用ナプキンやおりものシートを交換するだけでデリケートゾーンを清潔に保てます。また、生理用ナプキンは傷口の止血にも使えます。

【12】ヘアゴム

髪を束ねるだけでなく、袋を縛る、止血をする、といった多用途に使えます。

季節に合わせてアイテムを追加

春先、暑い日が多くなってきたら、熱中症対策になる塩飴やタブレットなどを入れておきましょう。災害時に限らず、暑い日のお出かけの際にも役立ちます。また、ドラッグストアなどで販売されている、使い捨てタイプの冷却タオルなどは個包装で軽く、首に巻くだけで一気に熱を下げてくれるのでおすすめです。また、秋口に入り朝晩が冷えてきたら、使い捨てカイロを入れるなど寒さ対策を万全に。

春~夏にかけては、熱中症対策アイテムを追加しよう

防災ポーチは軽さを重視するのが基本ですが、遠出をする場合は、基本のアイテムに加えてお水やモバイルバッテリーを追加するのもいいでしょう。時季や出かける場所なども踏まえて、“いざという時”の備えを準備するようにしてください。

また、楽しんで防災ポーチを作ることも大切です。わたしにとっては”ポーチが好きなデザインである”ということも、防災意識を楽しく継続していくモチベーションになっています。好きなデザインやキャラクターのポーチなら、進んで持ち歩きたくなりますよね。みなさんも、ぜひ防災に「好き」を取り入れてみてください。

常にカバンに入れて持ち歩きたくなる防災ポーチを準備!

防災リュックの準備や、水・保存食などの備蓄をされている方は多いと思いますが、災害だけではなく、新幹線の立往生などの非常時にまで備えることができる防災ポーチ。毎日持ち歩くのが大変…と思われる方は、藤田さんのアドバイスどおり、まずは自分の「好き」から始めてみてはいかがでしょうか。 9月は防災月間です。この機会に改めて、災害への備えを再確認してみてください。

藤田実沙(ふじた みさ)

整理収納アドバイザー・防災士。家族は夫と中2・小6の息子、犬1匹。大阪府北部地震をきっかけに防災を考え始め、暮らしになじむ備えの情報をInstagramで発信中。日本各地で防災講座を行い、オリジナルの防災ポーチをオンラインショップで販売。著書に『おしゃれ防災アイデア帖 日々の暮らしに馴染み、"もしも"の時は家族を守る70の備え』(山と渓谷社)、『安心して在宅避難するための おうち防災アイデア」(オレンジページ)ほか。

Instagram(暮らしの発信):@ruutu73

Instagram(防災の発信):@kurashi_bosai

企画・編集=Concent 編集委員会