お笑い芸人・俳優・コメンテーター パトリック・ハーランさん

日米の文化の違いをユーモラスに切り取ったネタで人気のお笑いコンビ「パックンマックン」。その“パックン”ことパトリック・ハーランさんは、ハーバード大学比較宗教学部を卒業後に来日し、日本語を学びながら英会話講師をしていたという異色の経歴の持ち主。お笑い芸人として舞台に立つだけでなく、情報番組のコメンテーターや大学の客員教授など、活躍の場も多岐にわたっています。そんな才人・パックンさんに、これまでの歩みや人生の転機、さらに日本とアメリカの電気にまつわる価値観の違いについて、お話をうかがいました。

英会話講師から役者、そしてお笑い芸人へ。 周りの助言のおかげで今がある!

――――――パックンさんはアメリカ・コロラド州のご出身だそうですね。なぜ日本に来て、お笑い芸人になったのでしょうか?

ハーバード大学を卒業した後、友達が「日本で就職するんだけど、一緒に来ない?」と誘ってくれたんです。軽い気持ちで「じゃあ僕も行ってみようかな」って。それが来日のきっかけです。

最初の数年は福井県で英会話の講師をしていました。アメリカにいた頃から役者に興味があって、英会話を教えていた生徒の勧めで地元の劇団にも入りました。すると今度は劇団の仲間の勧めで、ラジオ番組に出演することになったんです。さらにそのラジオ番組で出会ったディレクターから「東京に出てみない?」って誘われて、そして東京に来てから「お笑いコンビを組んでみたら?」って声をかけられて。出会った人に助言をもらって活動を続けてきたら、今の自分になっていました。

「僕は助言を実行しているだけ」と笑顔で語るパックン。「でも奥さんと出会った時は自分から声をかけました!誰かの助言じゃないよ」と素敵なオチもつけてくれた

――――――もともとは役者を志望されていたのですね。

僕は昔から、人に応援されたり、笑ってもらったりするのが大好き。だから「人前に立つ仕事」がずっと夢だったんです。でもアメリカには、顔も声も学歴も僕と似ている人が山ほどいます。実際、ハーバード大学の同級生にはマット・デイモンがいて、彼は在学中にハリウッドデビューしているんですよ。僕がアメリカに帰って役者になったら、マットとライバルになるでしょ?それはマットがかわいそうじゃん!(笑)。だから、日本で役者に挑戦することになってよかったと思います!

でも、駆け出しの頃は「日本で英会話を教えるアメリカ人」という役ばかり。普段の自分そのままで、面白みを感じられませんでした。そんな時に知り合いから「お笑いをやれば人気が出て、いつか君のために役を書いてくれる人が現れるよ!」って声をかけてもらって、紹介されたのがマックン。その出会いをきっかけに、お笑いの道に進みました。もう28年前のことですね。

1997年にパックンマックンを結成。2022年には結成25周年を記念した「二刀流でメジャー25周年!パックンマックン ワールドツアー!」を開催

――――――今ではすっかりお笑い芸人が本業ですね。

そうなんです。お笑いはあくまで役者の延長で始めましたが、気づいたら本業になっていました。でも、気持ちは今でも役者志望なんです。実は今年、日本の映画に初めてキャスティングされたんですよ。また英会話講師の役なんじゃないの?って恐る恐る台本を開いたら…なんと「日本でコメンテーターをやってるアメリカ人」役(笑)。いや、それも今の僕のまんまじゃん!(笑)。そんな状況を楽しみながらも、お笑い芸人、役者、コメンテーターなど、頂いたお仕事全てに全力投球しています。

――――――順風満帆にキャリアを重ねてこられたのですね。

運がよかったんですよ!ただ、チャンスをものにするために準備は怠りませんでした。古代ローマの哲学者・セネカも「幸運とは、準備と機会が出会ったときに生まれる」という名言を残しています。僕の場合は、真面目に勉強して大学を卒業していたから、突然日本に来ることになってもビザをもらえたし、お笑いの道に進めたのも、舞台でしっかり経験を積んでいたからこそ。もちろん、その時点では力不足な所もあったけど、土台があれば不足分は根性で何とかできるんです。そうすると、意外と早く周りの期待に応えられる日が訪れる。準備があったからこそ、いろいろな人にもらった助言をチャンスに生かせたんだと思います。

「大学を卒業した時、日本じゃない別の国に一緒に行こうと誘われてたら、そっちに行ったかもしれない。日本に来れて良かったよ!」と振り返る

日本とアメリカは電気の使い方が全然違う!?

――――――来日されてから、さまざまな日米の違いを感じたと思いますが、中でも印象的だったことを教えてください。

日本人は謙虚で、本当はできるのに「できない」って言うことですね。たとえば英語。「できません」って答える人がすごく多いけど、「私の父は銀行で働いています」くらいの英語なら、ほとんどの人がちゃんと言えるんです。「じゃあ同じことをドイツ語やフランス語で言えますか?」って聞くと、単語すら出てこない。つまり、ドイツ語やフランス語はできないけど、英語はできてるんです!

これがアメリカ人は逆なんですよ。自信過剰で、できなくても「できる!」って言い切る(笑)。うちの父親は日本語をちょっとかじった程度で、話せるのは自己紹介くらい。でもある時、アメリカから10人くらいのボランティアを引き連れて日本に来たことがあって、父親の役割を聞いたら、堂々と「通訳だ」って言うんですよ(笑)。そのくらい、日本とアメリカの国民性は真逆だと感じますね。

――――――電気の使い方で、日本とアメリカの違いを感じたことはありますか。

日本に来て最初に住んだのは、古い一軒家でした。まず驚いたのは、自分がいる部屋にだけ暖房や冷房をつけること。アメリカだとセントラルヒーティングが主流で、部屋ごとじゃなく建物全体を同じ温度に保つんですよ。しかも、暖房も冷房もガンガンにつけます。冬は家に入ると暑いので服を脱いで、夏は冷房が効きすぎて寒いので服を着込む…なんてことが普通にあります。

僕はすっかり日本人の感覚になっているので、アメリカに帰ると空調で具合が悪くなっちゃう(笑)。「日本みたいに部屋ごとに温度をコントロールできればいいのに」って思います。やっぱり電気の無駄遣いはよくないですからね。

アメリカで暮らしていた頃は「電気がもったいない」という考えはなかったそう

化石燃料を使う火力発電以外の割合を大きくして日本のエネルギー自給率を高める方が合理的!

――――――現在、日本のエネルギー自給率は15.3%と先進国の中では極めて低い水準です。「エネルギー資源の多くは海外頼み」という状況をどのように捉えていますか。

当然、エネルギーは自国でまかなえる方が安心なので、日本国内で生産できる電源にシフトした方が合理的です。万が一、有事が起きたら燃料の輸入ルートが封鎖されてしまう可能性もゼロではありません。海外から輸入する化石燃料に頼らない再生可能エネルギーや原子力発電を推進していく方が、海外に燃料代を払い続けることなく、国内でお金が回ることになり、日本経済にとってインパクトがあると思うんです。

さらに言えば、僕は分散型電源(各地域に存在する分散型エネルギー等を活用しながらエネルギー供給を行うシステム)への切り替えも有効な選択肢の一つと考えています。震災などの自然災害が起きた時の備えになりますし、他の地域から被災地へ電気を送ることもできますよね。

「太陽光や風力を使った地域ごとの分散型電源は、災害時の備えにも有効」と話す

原子力発電についても、環境に優しい技術でもあるし、国内の電源として維持することが大切です。もちろん、東日本大震災での事故を経て、多くの方々が不安を抱いているのも確か。そこはしっかり考慮しなきゃいけない。でも、環境問題や経済の安全保障の観点から考えると、火力発電が主流となっている現状からの脱却はもう待ったなしだと思っています。冷静な議論が必要ですよね。

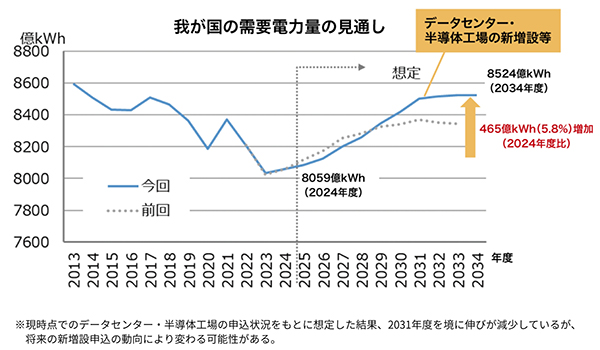

――――――AI(人工知能)やクラウドサービスの拡大、データセンターや半導体工場の新増設等によって電力需要の増加が予測される中、日本がエネルギーをどう確保していくのかは重要ですね。

エネルギー自給率を高めて、環境に優しい電気を手頃な価格で安定的に使えるようにすることは、日本のAI技術をどんどん育てていくうえでも必要。また、これは経済安全保障の問題であると同時に、「AI安全保障」でもあります。もしかしたら、AIは私たちが経験してきたインターネットの普及を超えるような情報革命になるかもしれない。昔イギリスが蒸気機関を使って産業革命を起こし、一気に発展したように、AIにもそれと同じくらいの可能性があるんです。この波に乗れるかどうかは、日本の将来にも関わります。

デジタル化の進展等による電力需要の増加が見込まれている(出典:電力広域的運営推進機関HP 2025年度 全国及び供給区域ごとの需要想定について)

そのAIを支えるのは電力。だから僕は、電源の近くにデータセンターをつくったり、データセンターのすぐ隣に電源をつくったりすればいいと思うんです。各地で発電する方法は、太陽光、風力、地熱、他にもいろいろあると思います。防衛費を増やす話が出ているけれど、クリーンエネルギー開発の費用も増やしたっていいじゃないですか。未来を守る防衛って、軍事だけじゃなくてエネルギーの確保にも言えるんじゃないかな。

再生可能エネルギーはコストの高さが指摘されるけど、本腰を入れて取り組めば、化石燃料に負けないくらいコストを下げられる可能性があるのではないかと思います。その中でも、僕が特に期待しているのは地熱発電ですね。なぜならマグマは24時間365日熱いから!昼も夜も、風が吹いても吹かなくてもマグマは熱いんです。こんなに“アツい資源”に恵まれている国って、世界でもそうそうないんです。しかも日本で進めている地熱発電の研究は、世界の中でもトップレベル。なんで本格的に活用しないんだろう?って不思議で仕方ない。ぜひ、日本にはマグマの熱を生かす方法を本気で考えてほしいと心から願ってます!

地下のマグマで熱せられた蒸気や熱水を利用して発電する地熱発電。コストの確保や技術の確立といった課題はあるが、地熱発電量の増加に期待が高まっている(画像素材 / PIXTA)

人とのつながりを大切に。今この瞬間を楽しみたい

――――――パックンさんの今後の展望を教えてください。

まだまだ、頂いた仕事を自分の中で「完璧」と言えるレベルにはできていないので、目の前の仕事の質をもっと上げられるように努力を続けたいですね。そして、これからも「こんな仕事やってみない?」と声をかけてもらったら、即答で「やります!」って反応できる自分でありたい。現状に満足することなく、準備や土台づくりもしっかりしていきたいです。

プライベートでは子供たちがもうすぐ独立するので、退屈しないように趣味を増やしたいですね。今も子供が所属するバレーボールチームの指導をしたり、ジャズピアノを弾いたり、ジャムセッションで歌ったり…いろいろな趣味を持っていますが、興味の幅も人間関係ももっと広げていきたいと思っています。

だって、人生で「楽しめる時間」はそう長くないから!産まれてから最初の数年は覚えてないし、最後の10年くらいは思うように楽しめないかもしれない。そう考えると、今この瞬間こそ大切にすべきだって思うんです。

「今は秋だけど、人生であと何回“秋”を楽しめるかわからない。キャンプもしたいし、紅葉も観に行きたいよね!」とアクティブな一面を見せるパックンさん

――――――最後に、パックンさんにとって「電気」とは何でしょうか?

僕にとって電気は、快適な生活の基盤。もう、ほとんど「空気」みたいな存在ですね。実はこの前、深夜に自宅のブレーカーが落ちて停電したんです。僕も家族も寝ていたんですが、エアコンが止まって部屋の中が一気に蒸し暑くなって、全員目が覚めて大騒ぎ。ああいう時って、本当に電気のありがたさを痛感しますよね。普段は当たり前すぎて気にも留めないけれど、その当たり前に支えられて毎日が成り立っているんだなと。だからこそ、日々こうして電気が使えることに感謝しながら過ごしています。

経済や環境、さらには防災など様々な視点でエネルギーについてお話しされるパックンさんの知識の広さに驚きました。また、「エネルギーの確保も、未来を守る防衛」の言葉通り、私たちの未来とエネルギーは切っても切り離せないことを再認識した回となりました。

パトリック・ハーラン(パックン)

アメリカ・コロラド州出身。ハーバード大学卒業後、1993年に来日し、福井県のアマチュア劇団に所属。1997年に、マックンこと吉田眞とお笑いコンビ「パックンマックン」を結成し、日米コンビならではのネタで人気に。現在は、お笑い芸人、俳優、情報番組のコメンテーターとして活躍するかたわら、多方面の知識を生かし東京科学大学非常勤講師、流通経済大学客員教授、関西大学客員教授も務める。著書に『パックンの森のお金塾 こども投資』(主婦の友社)、『逆境力 貧乏でコンプレックスの塊だった僕が、あきらめずに前に進めた理由』(SBクリエイティブ)、『ハーバード流「聞く」技術』(KADOKAWA)など。

Instagram:@pakkunmakkunpakkun

YouTube「パックンの明日使える世界の話」:https://www.youtube.com/channel/UCzYXewnZx15wVjkbL0nGnZw

企画・編集=Concent 編集委員会

★さらに「日本のエネルギー」について知りたい方はこちら!

エネルギーの「これまで」と「これから」-エネルギーに関するさまざまな話題を分かりやすく紹介-(経済産業省 資源エネルギー庁スペシャルコンテンツ)