日本を取りまくエネルギーの今を伝えるべく、Concent編集部きっての好奇心旺盛なCon(コン)ちゃんが突撃取材! 第39回のテーマは、二酸化炭素(CO2)の排出量を減らすことができる技術「CCS(シーシーエス)」。気温の上昇を肌で感じる今、誰もが意識せざるを得ない世界的な課題である地球温暖化に歯止めをきかせるすごい技術らしい。しかも、生活に欠かせない電気を安定してつくり出すためにも重要な役割を果たすという。「CCSって、CO2をどうするの?」と疑問に思ったConちゃんが専門家に聞いてきました!

Conちゃん、CCSを知る!

世界の平均気温上昇を産業革命前(1760年代以前)と比べて2℃より十分低く保ち、1.5℃に抑える努力を追求すること――地球温暖化や気候変動を抑えるべく、2015年に採択されたパリ協定によって世界全体の目標が設定された。地球温暖化の原因の一つとされるCO2の排出量を削減することが、気温上昇に待ったをかける一手となる。電気自動車の普及や、再生可能エネルギーの利用拡大も、この目標達成に向けた世界の潮流だ。そうした中で、CO2の排出量を大幅に減らせる技術の一つとして「CCS」が注目されている。

「CCSって何?」「CO2をどうするの?」と思ったConちゃん。ということで、専門家に話を聞きに行きました。

画像提供:電力中央研究所

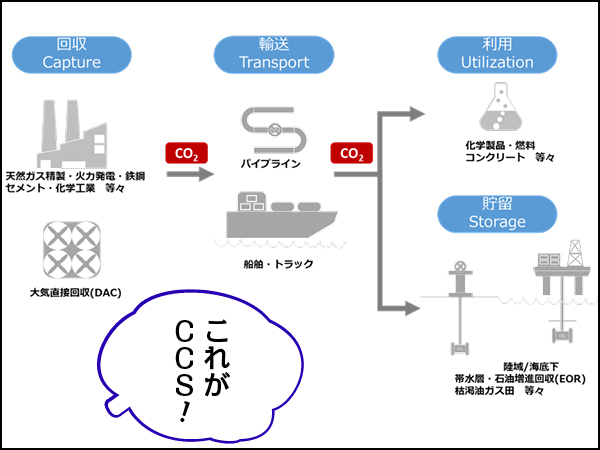

下田「CCSとは、『Carbon Dioxide Capture and Storage』の頭文字を取った略称のこと(Carbon Dioxide=CO2、Capture=回収、Storage=貯留)。回収するのは、発電所や製鉄所、化学工場などのいわゆる大規模なCO2発生源とされる場所だね。最近では、回収したCO2を化学製品などの材料に利用(Utilization)することも含めて『CCUS(Carbon Capture, Utilization and Storage)』と呼ばれることが多いんだ」

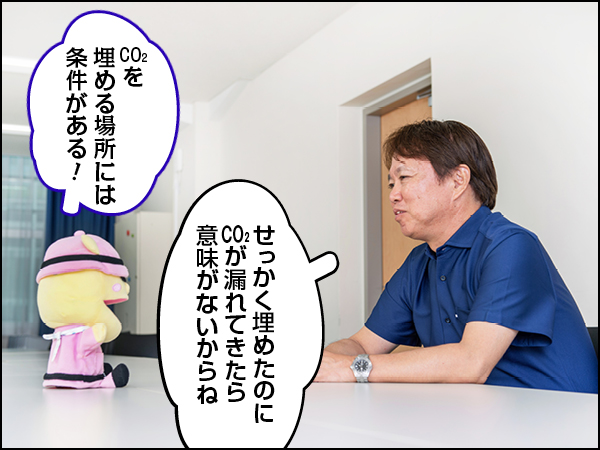

下田「その通り。地下に埋めて、大気中へのCO2の排出を物理的に減らそうっていう技術なんだ。もちろん、埋めるといってもその辺の地面に埋められるわけではないから、貯留する場所にも条件があるよ。これだけは必要という条件は、CO2を埋める地層の上部に厚い岩盤の地層があること。この硬い地層は、CO2を埋める地層に“ふた”をする形になるから『キャップロック』と呼ばれていて、埋めてから年数を経たときにCO2が上方に漏れ出てくることを防ぐんだ」

下田「その上で、CO2を埋める場所の候補は2つあるんだ。一つ目は、地下深くの粒子間の隙間が多い砂岩などで構成されている地層で、この隙間にCO2を押し込んで貯留するよ。一般的には『帯水層』と呼ばれる、塩水で満たされた地層なんだ。二つ目の候補は、石油や天然ガスを採掘し尽くした後の場所だね。掘り尽くしちゃって使い道がない地下を再利用しようってことなんだよ」

下田「そもそもCCSって、1970年代に米国の石油生産の中から生まれた技術なんだ。地下の石油に水を入れて粘性を下げ、石油を効率的に取れるようにする『(石油)増進回収法(EOR)』という技術があるんだけど、普通は水を使うところにCO2を使ってみたんだよね。石油を採取するとCO2が一緒に出てきたから、石油だけ回収して、また戻して再利用していたんだけど、繰り返しているうちに一部のCO2が地下の層に留まっていることがわかったんだよ」

下田「その後、1980~90年代に地球温暖化や環境問題がクローズアップされるようになったことで、CO2の排出を削減できる温暖化対策技術の一つとして注目されたんだよ」

Conちゃん、CCSの必要性に気づく!

下田「電気を作ったり、さまざまなものを製造したり、人間が現代の生活を維持していくためには、今の技術ではどうしてもCO2が出てしまうんだ。だけど、排出源から強制的にCO2を回収して地下に埋めれば、大気中へCO2を出さなくてすむよね。つまり、CO2排出量はゼロになるってこと。パリ協定の目標を実現するため、2050年頃までに世界全体のCO2排出量を実質ゼロにして『カーボンニュートラル(温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させ、全体として排出量をゼロにすること)』を実現していこうという流れが世界的にできてきているんだ。これを実現するにあたって、直接的に排出量が減らせるCCSは大きな効果を発揮する可能性があるよね」

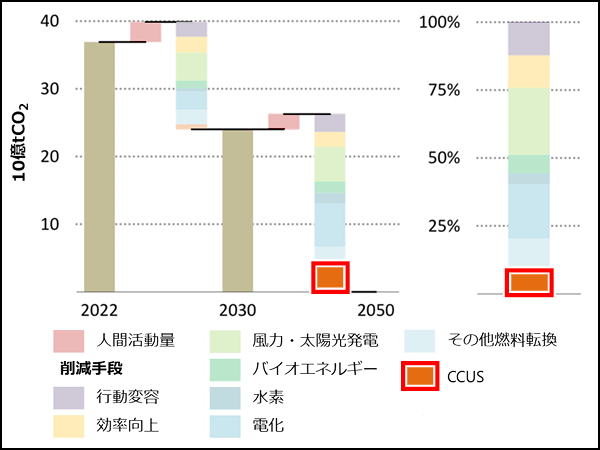

下田「下のグラフは、CO2を主とした温室効果ガスの排出量と削減手段の割合を示したものだよ。再生可能エネルギーやバイオエネルギー、水素の活用や電化の推進などとともに、技術オプション(選択肢)の一つとして、CCSにより回収したCO2を化学製品などの材料に利用(Utilization)するCCUSが組み込まれているよね。2050年頃までに、CCUS(内CCSが95%程度)は年間35億トンのCO2を削減する必要があることを示しているんだ」

【2050年の温室効果ガス排出実質ゼロのシナリオ】

出典:IEA, Net Zero Roadmap –A Global Pathway to Keep the 1.5℃ Goal in Reach- 2023 Update, Sep. 2023. を基にConcentが作成

下田「①の『エネルギー供給システムの脱炭素化』は、生活や経済活動に不可欠な電気やガスを脱炭素化するということだね。例えば、火力発電所は天然ガスや石炭などの燃料を燃やして電気をつくるから、燃焼時に必ずCO2が排出されてしまうよね。そこにCCSの仕組みを後付けすることで、燃焼時に排出されるCO2を回収・輸送して貯留する。これにより、『脱炭素』を実現しながら、火力発電でつくった電気を使えるようになるってことだね」

下田「②の『産業部門の脱炭素化』は、技術的にどうしてもCO2の排出を削減することが難しい鉄鋼・セメント・化学といった重工業の救いの一手となるもの。既存の産業プラントにCO2を回収・輸送・貯留するための設備を後付けすれば、CO2の排出を防ぎながら現在の製造の形を持続させていくことができるんだ。③の『残余CO2排出の相殺』というのは、さっき話した『2050年カーボンニュートラル』に関係したもの。2050年にCO2の排出をすべての産業部門でゼロにすることは実際には難しいと考えられていて、この排出が避けられない量の分だけ、大気中にあるCO2を直接回収するなどして排出量をプラスマイナスゼロにしようということだね」

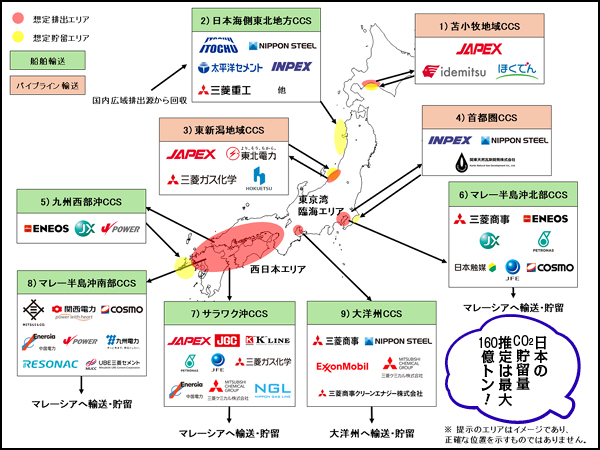

下田「国家プロジェクトとして先進的CCS事業というものが9件選ばれていて、この中で2030年までに年間貯留量600~1200万トンの確保に目途をつけることを目指すとされているんだ。一番進んでいるのが、北海道苫小牧市のプロジェクト。日本初となる大規模なもので、2016年~2019年に合計30万トンのCO2を海底の地下に貯留しているんだ。現在は、貯留したCO2の挙動や影響などをモニタリングしているところだよ。ちなみに、国内では先進的CCS事業の候補となる5カ所も含めて貯留可能な量を合計すると約160億トン程度と推定されているよ」

出典:経済産業省ウェブサイト『ニュースリリース CCS事業化に向けた先進的取組』(2024年6月28日)https://www.meti.go.jp/press/2024/06/20240628011/20240628011.html

下田「ただ、本当に160億トンを貯留できるかはわからないのが正直なところなんだよね。ボーリング調査等で地層を見て想定しているんだけど、地下の中がすべて見えるわけではないから、実際にやってみると想定した量ほどはCO2が入らないことも考えられるんだ」

Conちゃん、電気のためにCCSが活躍することに感謝する!

下田「一番大きい課題がコスト。世界では商用化されている施設もあるけれど、日本ではまだまだ実証段階だし、費用は莫大。回収、輸送、貯留それぞれの段階で、長期的な事業として運営できるくらいの技術開発が必要だね。もう一つ挙げるなら、国民認知度の低さかな。CCSという技術は、一般にはあまり浸透していなくて、理系の大学生でも知らない人がいるほどなんだ。知られていないぶん貯留候補地などの理解を得るのに時間もかかるんだよ。一方で、CO2を回収する技術では、日本のメーカーが独自の化学吸収法を開発していて、国際的なトップブランドになっているんだ。その点では、“日本の技術力”を世界にアピールできる機会になるかもしれないね」

下田「東南アジアのような発展途上国は、これからエネルギー需要がものすごく高まると予測されているんだ。多くの国が安く発電できる天然ガスや石炭の火力発電所で電力を賄っていて、新しい発電所の建設も進んでいるんだけれど、当然CO2排出の問題が出てくるよね。『再生可能エネルギーに変えればいいじゃん』なんて思うかもしれないけれど、それでは間に合わないし、コストが見合わない。そんなときにCCSを活用すれば、国際的な約束を破らずに、発電所という大規模な国の資産をむだにすることなく使い続けることができるんだ」

下田「一方で、日本を含めて、世界の国々では再生可能エネルギーを主力電源の一つにしようと導入を進めているよね。ただ、再生可能エネルギーは出力が天候に左右されるから、発電量が低下したときにも必要な発電量を補えるようにするため、出力をコントロールしやすい火力発電はこれからも必要になる。でも、2050年カーボンニュートラル実現のためには、CO2の排出量も削減していかなければならないよね。電気の安定供給を確保しながら、脱炭素化に導いていく効果的な手段の一つがCCSってことだね」

CCSは、現代社会を維持していく上で、化石燃料を使いながらもCO2の排出量を削減していくための技術的な選択肢の一つ。日本を含め多くの国々で、その真価を発揮するポテンシャルがあるのは間違いない。そこで、「実際のCCSが見てみたい!」と思ったConちゃんは北海道苫小牧市のCCS施設へ。次回、後編でリポートしていきます!

取材協力:下田昭郎

一般財団法人 電力中央研究所 サステナブルシステム研究本部 気象・流体科学研究部門 研究参事。博士(理学)。1990年4月電力中央研究所入所、2006~2008年中央電力協議会・電気事業連合会出向、技術開発部副部長、2015~2018年武蔵野大学 客員研究員 非常勤講師、2020年~法政大学 兼任講師。専門は大気環境学 、リモートセンシング学。

★さらに「CCS」について知りたい方はこちら!

日本でも事業化へ動き出した「CCS」技術(前編)〜世界中で加速するCCS事業への取り組み/資源エネルギー庁