日本を取りまくエネルギーの今を伝えるべく、Concent編集部きっての好奇心旺盛なCon(コン)ちゃんが突撃取材! 第40回のテーマは前回に引き続き、二酸化炭素(CO2)を回収・貯留する技術「CCS(シーシーエス)」。北海道苫小牧市にあるCCSの実証試験施設を訪れ、どのような場所なのか、そして、この実証試験が未来の社会にどうつながっていくのか、ConちゃんがCCSの最前線に迫りました!

Conちゃん、CCSの実証試験施設を探検する!

地球温暖化の主な原因の一つ、二酸化炭素(CO2)。特に、発電所や工場から排出される大量のCO2は、地球の気温上昇に大きく影響している。この問題に対処するためには、排出量の削減が不可欠であり、その有効な技術の一つとして「CCS(Carbon dioxide Capture and Storage)が注目されている。

CCSは、発電所や工場から発生するCO2を大気中に排出される前に回収し、それを地下深い地層に安全に閉じ込める技術のこと。この仕組みにより、排出されるCO2の量を大幅に減らすことが可能となり、地球温暖化の進行を抑制する重要な対策として期待されている。

>CO2を地下に埋める!?期待の技術「CCS」の専門家に聞いてみた(前編)

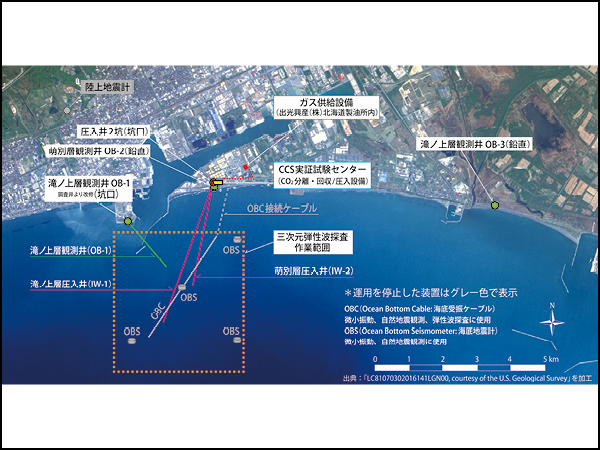

そこでConちゃんは、日本でのCCSの実状を知るために、北海道苫小牧市にある「苫小牧CCS実証試験センター」を訪れた。

画像提供:日本CCS調査株式会社

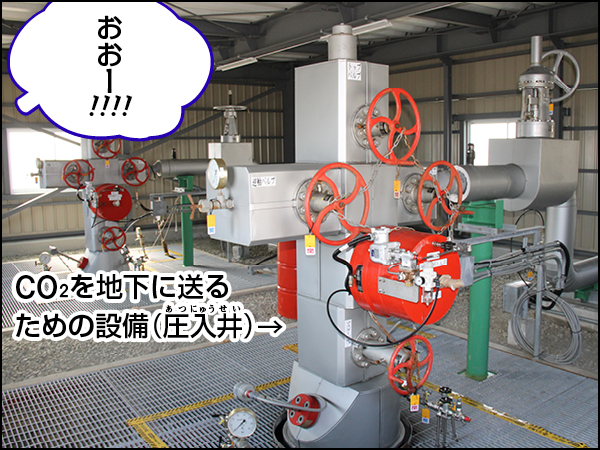

山岸「苫小牧CCS実証試験センターは、経済産業省、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(NEDO)の委託を受けて日本CCS調査株式会社がCCSの実証試験を行うために、2015年度に建設されたんだ。約3万9000平方メートルの敷地内に、CO2を回収する装置や地下に送り込むための井戸である圧入井(あつにゅうせい)に加え、安全性を確保するために、CO2が地下から漏れ出していないかなどを確認するモニタリング設備(各種センサー、地震計)が整備されているんだよ」

画像提供:日本CCS調査株式会社

画像提供:日本CCS調査株式会社

画像提供:日本CCS調査株式会社

画像提供:日本CCS調査株式会社

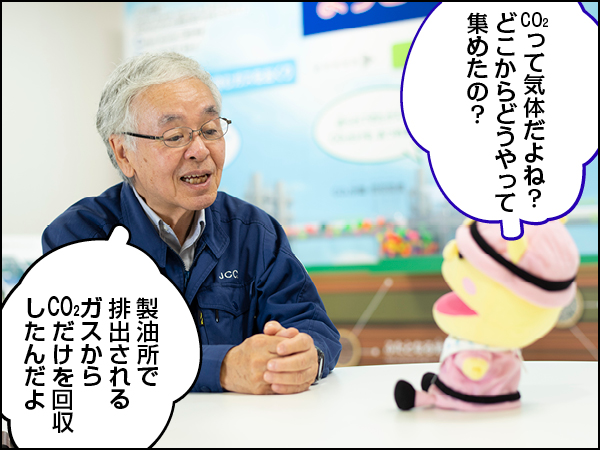

山岸「苫小牧CCS実証試験センターの隣にある製油所で水素を作っているんだけど、その副産物としてCO2を含んだガスが出てくるんだ。そのガスには約50%のCO2が含まれていて、『アミン吸収法』という方法でCO2だけを回収したんだ」

画像提供:日本CCS調査株式会社

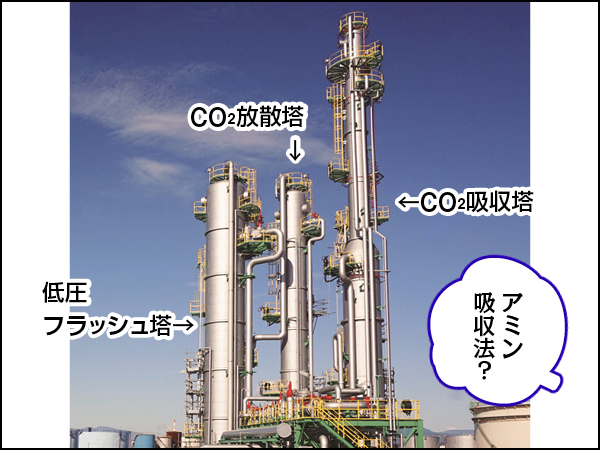

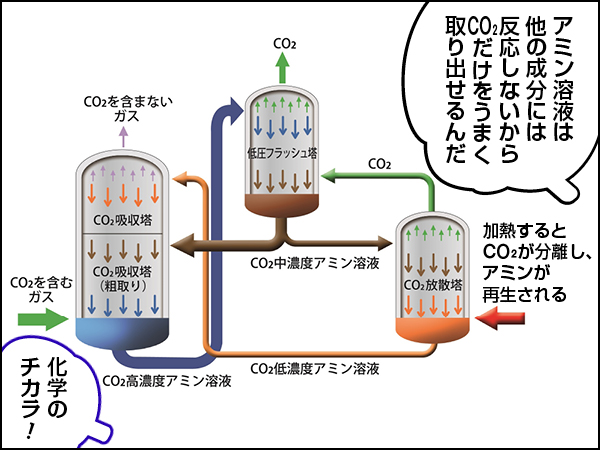

山岸「アミン吸収法は、アミンという特殊な溶液とCO2との化学反応を利用して、CO2を吸収させて回収する方法のことだよ。まず、CO2を含んだガスを高さ47.7メートルの『CO2吸収塔』に通すんだ。その中で、下からはCO2を含むガスを上昇させ、上からはアミン溶液を流すと、このガスとぶつかり合いながら流れ落ちてくる。すると、アミン溶液がCO2だけを選んで回収してくれるんだよ」

画像提供:日本CCS調査株式会社

山岸「しかも、この方法はCO2の回収率が99.9%。使用後のアミン溶液は再利用できるから、経済的にも環境的にも良い方法とされているんだよ。ガスの中からCO2だけを集める。この工程が、CCSの中でも特に大事なステップだね」

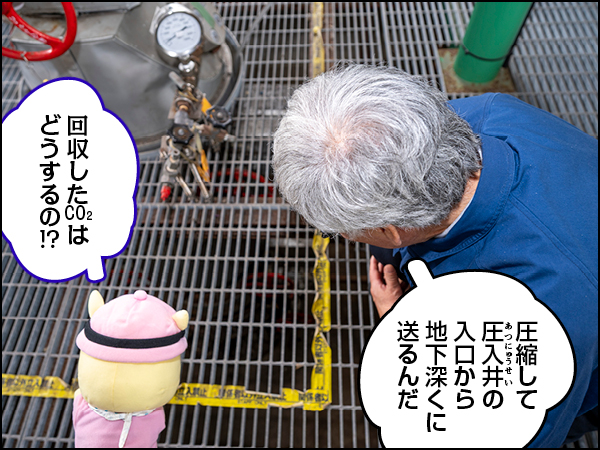

山岸「取り出したCO2は、そのままだと体積が大きすぎて扱いにくいんだ。だから超臨界という状態に変えてから地下に送るんだよ。超臨界というのは、気体と液体の中間みたいな性質を持つ状態で、体積が元の300分の1まで小さくなるんだ。これならより多くのCO2を少ないスペースに貯留できるんだよ。取り出して、圧縮して、閉じ込める。この一連の流れが、苫小牧で実証されているCCSの大きな流れだね」

Conちゃん、実証試験の成果を聞く!

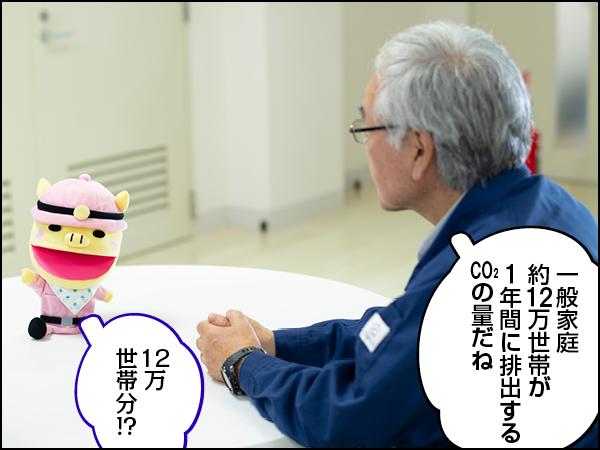

山岸「苫小牧の実証試験では、2016年4月から2019年11月の3年7カ月で、累計30万110トンのCO2を地中に送り込んだんだ。約30万トンというと、一般家庭約12万世帯が1年間に排出するCO2の量に相当するんだよ。それだけのCO2を大気中に放出する代わりに、地下の地層にずっと閉じ込めておくっていうのが、CCSのすごいところ。地球の温暖化を防ぐための、重要な一歩になると思わない?」

画像提供:日本CCS調査株式会社

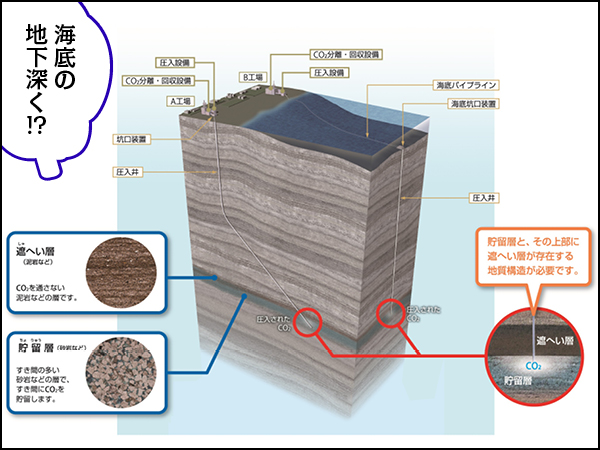

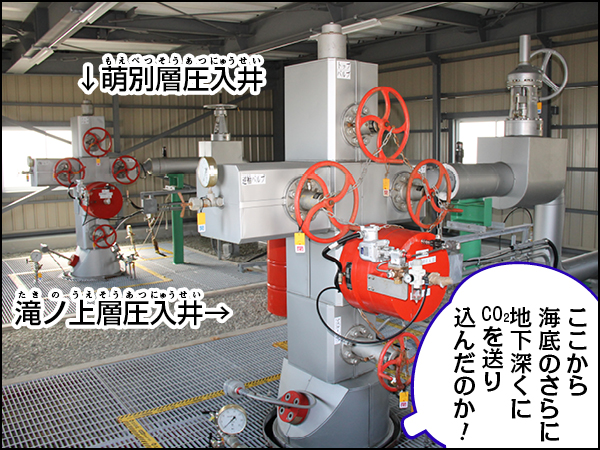

山岸「CO2を送り込んだ場所は、苫小牧の海底の地下。具体的には、海底下約1000~1200メートルの砂岩でできた萌別層(もえべつそう)と、約2400~3000メートルの火山岩類でできた滝ノ上層(たきのうえそう)という2つの地層だよ。結果的に滝ノ上層には98トンしかCO2を送り込めなかったんだけど、萌別層だけで目標としていた約30万トンのCO2を送り込むことができたんだ」

画像提供:日本CCS調査株式会社

山岸「ちなみに、苫小牧の施設は海のすぐ近くの陸地に建っているから、海の下にあるCO2を貯留するための層(貯留層)までまっすぐ掘るんじゃなくて、斜めに圧入井(あつにゅうせい)を掘ったんだ。この掘り方は傾斜掘り(けいしゃぼり)といって、石油や天然ガスの開発でもよく使われる技術なんだよ。こうすることで、海上にわざわざ施設をつくったり、海底に大がかりな設備を置いたりしなくてすむから、環境への負担も少なくできるんだ」

山岸「当然、CO2を地中に閉じ込めたら終わりではないんだ。そのあとも安全に閉じ込められているかどうかを見守り続ける必要があるんだよ。例えば、CO2を閉じ込めている地層のまわりの圧力や温度の変化をリアルタイムで計測しているし、微小な地震が発生した場合の震源や規模もすぐに分析しているんだ。地震が起こったときにも、CO2が想定通りに地層内に広がっているか、漏れ出していないかも確認しているよ」

山岸「2018年に発生した北海道胆振(いぶり)東部地震。この施設でも震度5弱相当の揺れを観測したんだけど、そのときもCO2が漏れたり、貯留層に異常があったりということはなかったよ。そして、この調査結果はCO2を埋めた地層の構造が安定しているっていう証明にもなったんだ」

Conちゃん、CCSの未来にワクワクする!

青柳「なにしろ約16万人が暮らす都市のすぐそばで、しかも日本のように地震が多い国で、安全にCCSを行っている例は世界でもまだほとんどないからね。これまで、アジア、ヨーロッパ、北米など世界各国から、研究者、政府関係者、企業の技術者といったさまざまな人たちが視察に来られたよ。海外の人たちは、地層の安定性やモニタリングの体制、地域との信頼関係など、日本ならではの細やかさに感心していたね。特に、圧入を始める前に行った地下の構造や地層の性質に関する詳細な調査には、高い評価をもらったんだよ」

青柳「最初は『CO2を地下に入れて本当に大丈夫なの?地震を起こしたりするの?』って心配する声もあったよ。でも、何度も説明会を開いたり、地域のイベントに参加したりして、一つ一つ不安を解消してもらえるよう努めてきたんだ。今では、『地元にこんなすごい施設があるなんて誇らしい』って言ってくれる人も多くてね。小学生や親子連れの見学も増えてきているんだ。こうやって地域の人と一緒に取り組んでこられたのは、本当にうれしいことだよ。特に、苫小牧ではCO2の圧入地点と住宅地の距離が近いから、地域の方々との信頼関係は何よりも大切。だからこそ実際の設備を見学してもらって、どういう仕組みで安全に管理しているかを見て知ってもらう努力を重ねてきたんだよ」

山岸「CCSは、今のCO2削減だけじゃなくて、将来の技術とも連携できるっていう意味でとても重要なんだよ。例えば、空気中からCO2を直接回収する『DAC(Direct Air Capture)』という技術や、CO2を出さない水素(ブルー水素※)を作る技術でも、最終的にCO2の貯留をしないことには成立しないんだ」

※天然ガスや石炭など化石燃料を原料として水素(グレー水素)を製造する際に、製造過程で発生するCO2を回収・貯留する技術と組み合わせることで、CO2排出量を削減した水素

山岸「苫小牧で実証してきたことで、どのくらいの圧力なら地層が耐えられるのか、地中のどれくらいの範囲にCO2が広がるのかといった、現場でしか得られない貴重なデータをたくさん蓄積できたんだ。その知見は、他の地域でCCSを実施しようとしたときの設計図になると思うんだよ。例えば、どんな地層を選ぶといいか、どんな圧入井(あつにゅうせい)の掘り方が効率的か、安全性をどう確保するか。そうした細かいノウハウが、苫小牧CCS実証試験センターに全部詰まっているんだよ。だから、今後、苫小牧の実証試験が終わっても、得られた経験と知見は、これからの脱炭素社会の礎になっていくと思っているんだ」

地球温暖化は、未来の世代にも関わる大きな課題。苫小牧で進められていた挑戦が、この社会を持続可能なものへと進めるための道しるべになる可能性は高い。今、自分にできることは、こうした取り組みに関心を持って、地球環境の変化に向き合うこと。CCSはきっと、未来の地球を守るチカラになると思ったConちゃんでした。

取材協力:日本CCS調査株式会社

CO2の回収・貯留(CCS)技術の研究開発と実証試験を行う企業。2008年5月26日に設立され、東京都千代田区丸の内に本社を構えている。「苫小牧におけるCCUS大規模実証試験」、「二酸化炭素貯留適地事業」、「CO2船舶輸送に関する技術開発および実証試験」、「二酸化炭素の資源化を通じた炭素循環社会モデル構築促進事業」などのCCS関連事業の受託や、国際会議への出展など積極的な情報発信も行っている。

★さらに「CCS」について知りたい方はこちら!

日本でも事業化へ動き出した「CCS」技術(前編)〜世界中で加速するCCS事業への取り組み/資源エネルギー庁